僔儉僔儍乕儖嘦

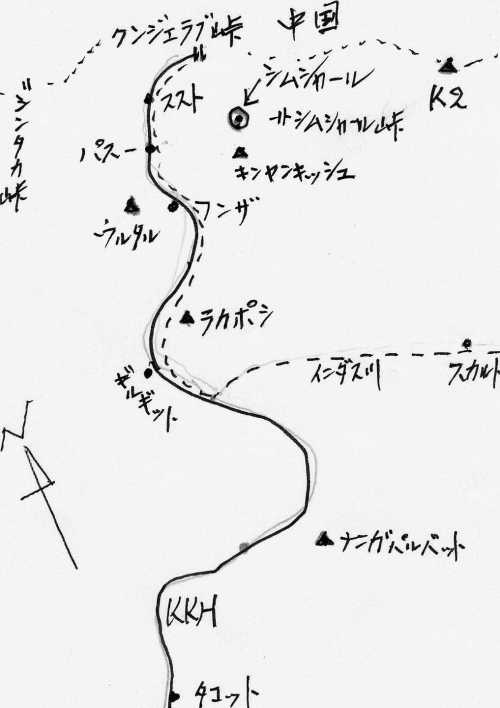

僔儉僔儍乕儖戉偼崱崰偳偺曈傝偵偄傞偱偟傚偆偐丅偦傠偦傠埆楬偵偐偐偭偰偄傞帠偲巚偄 傑偡偑丅偦傟偵傏偮傏偮旀傟偱暊偺挷巕偑巚傢偟偔側偔側傞崰偱偼丠 偙偪傜偼偺傫傃傝摢偺嶶曕偲偄偙偆偱偼偁傝傑偣傫偐丅 僔儉僔儍乕儖偑僷儈乕儖偱偁傞偲偄偆偙偲偼丄僷儈乕儖偺恖払偑堏摦偟偰偒偨偲尵偆偙偲 偱偟傚偆丅懡暘僠儍僾儖僒儞壨増偵壓偭偰偒偰僼儞僓愳偵峴偒摉偨傝丄撿壓偟偰僼儞僓偵 擖傠偆偲偟偨偑丄僼儞僓偺掞峈偵偁偭偰傗傓側偔僔儉僔儍乕儖壨偵擖偭偰偄偭偨偺偱偼丅 偦偺偙傠僼儞僓偺儈乕儖偼僋儞僕僃儔僽偲偆偘傪墇偊丄僞僋儔儅僇儞嵒敊偺撿抂丄儎儖僇 儞僪傑偱惃椡傪怢偽偟偰偄偨丅傑偨僼儞僓偺懳娸丄僫僈乕儖傕撿偵惃椡傪怢偽偟丄僊儖僊 僢僩傑偱斖醗偵帯傔偰偄偨丅偙傫側偙偲偐傜搶傊偲峴偐偞傞傪摼側偐偭偨偺偱偼側偄偐偄 側丅柉懓偺堏摦偵偼擄媀偑敽偆偙偲偱偟傚偆丅

怳傝曉偭偰変偑崙偺偙偲傪摉偰偼傔偰傒傞偲丅 怣廈偵撿埨撥孮丄杒埨撥孮偑偁傞丅壗屘偐埨撥孮偼側偄丅戙傢偭偰埨撥懞偑偁傞丅 傾僘儈偼傾儅僘儈偲尵傢傟嬨廈曽柺偺奀梞柉懓偩偭偨丄偲尵傢傟偰偄傞丅偦傟偑偳偆偟偰 嶳怺偄怣擹偺崙偵堏摦偟偰偒偨偺偐丅棟桼偼掕偐偱偼側偄偑丄堏摦儖乕僩偵嶰愢偁傝丅 堦偮偵偼埈旤敿搰偐傜丄擇偮栚偼昉愳増偄丄偦偟偰棫嶳恓僲栘摶墇偊丅 侾偼栘慮扟傪捠傞偵偟偰傕丄埳撨扟傪捠傞偵偟偰傕丄墦偡偓傞丅偦偺娫偵偐側傝偺掞峈傪 庴偗傞偵堘偄側偄丅埳撨偺偺姩懢榊偝傫偵捛偄曉偝傟偨偱偁傠偆丅> 俀偼柤偵偟晧偆擥柤愳偡側傢偪峠嬍闩悏偺嶻抧偱偁傞丅偦傟傪嶡偟偰戝崙庡偺懜偑擥柤愳 昉傪沇偭偰偍傜傟傞丅偲偰傕偠傖側偄偑偦傫側壨尨傪偆傠偮偗傑偄丅偦傟偵忋棳偵偼 恗壢崑懓偑栚傪岝傜偣偰偄傞偵堘偄側偄丅偦傟側傜偄偭偦恖婥偺彮側偄丄棫嶳儖乕僩傪丄 偲偄偆偙偲偵側偭偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偙偺儖乕僩丄嵅乆憼擵彆惉惓偱桳柤偱 偁傟偼弶搤偺榖丅壞偵捠傟偽偦傫側偵擄偟偔偼側偄丅変乆偩偭偰娙扨偵捠傟偨丅 傕偭偲傑偟側憐憸偱偙側偄偺偑巆擮偩偑丄変偑庤尦偵偼杦偳帒椏傜偟偒傕偺偑側偄丅

壗曽偐採嫙偹偑偄傑偡丅

僔儉僔儍亅儖丂嘥

奣擮恾偑偐傫偨傫偡偓傞偺偱怽偟栿偁傝傑偣傫偑丄嶐擭偺僷僢僉儕僺乕僋墦惇曬崘彂偺奣擮恾偺僗僗僩偺挰傪夛傢偣偰捀偄偨傜丄偍敾傝偵側傞偲巚偄傑偡丅僔儉僔儍乕儖偼岞幃乮僇儔僐儖儉嫤媍夛曬崘乯偵偼彫僇儔僐儖儉偺斖醗偵偼偄傝傑偡偑丄恖暥揑偵偼丄僷儈乕儖偵側傞偲巚傢傟傑偡丅嶐擭摨峴偟偨僔儉僔儍乕儖弌偺僴僀億乕僞乕傾儕儌僒偑僔儉僔儍乕儖偼僷儈乕儖偩偲尵偭偰偄傑偟偨丅偙偺偙偲偼嶐擭峴偭偨丄僠儍僾儖僒儞愳棳堟偵廧傓恖払偑儚僸乕懓偱丄偦偺懞偺柤慜偵倅倝倎倰倎倲丂傗丂俛倕倱倠亅倕亅倐倕値側偳偁傝傑偟偨偑丄僔儉僔儍乕儖愳棳堟偵傕倅倝倎倰倎倲懞偑偁傝丂倀倵倕倕値亅倕亅倐倕値丂傗丂俼倕倸倗倕倕値亅倕亅倐倕値側偳傛偔帡偨柤慜偺懞偑偁傝傑偡丅偙偙傕儚僸乕岅傪榖偡恖払偺椞堟偲尵偆偙偲偵側傞偲巚偄傑偡丅偙偺抧偺搶曽抧堟偼崱傕偦偆偱偡偑丄愄偼抧恾偺嬻敀晹偲尵傢傟丄慡偔枹抦側傞抧堟偱偟偨丅侾俋俁俈擭僔僾僩儞傗僥僀儖儅儞偑僔儉僔儍乕儖僷僗偺搶曽僽儔儖僪昘壨傗偦偺杒偵偁傞僔儍僋僗僈儉愳傪扵専偟丄僥僀儖儅儞偼僸僗僷乕昘壨傪僔僾僩儞偼僔儉僔儍乕儖僷僗傪宱偰婣楬偵拝偄偰偄傑偡丅

擖嫬儖乕僩偼僷僗乕懞偐傜僔儉僔儍乕儖壨傪搶偵熻偭偰偄偔傛偆偱偡偑丄撿偵偼儌儉僸儖僒乕儖乮俈俁係俁倣乯傗儅儔儞僌僢僠乕僒乕儖乮俈侽俀俇倣乯僨僀僗僊乕儖僒乕儖乮俈俉俉俆倣乯側偳俈侽侽侽倣僋儔僗偺嶳乆偑栚敀墴偟偱丄僩儗僢僋儖乕僩傕偦傟偧傟偺嶳偐傜棊偪傞昘壨偺枛抂傪墶愗偭偰偄偔傛偆偱偡丅杒懁偵偼俈侽侽侽倣僋儔僗偺嶳偼側偄傛偆偱偡偑丄偦傟偱傕庢傝姫偔嶳乆偼偼俇侽侽侽倣傪墇偊偰偄傑偡丅偄偢傟偵偟傑偟偰傕丄摴偼僈儗僶偺楢懕丄僈僀僪僽僢僋偵偼僈儗応偱偼棊愇偵偼偔傟偖傟傕拲堄偡傞偙偲丄儖乕僩傪偼偢偝側偄偙偲丄偲彂偐傟偰偄傑偡丅

僇儔僐儖儉嶳堟偵擖偭偨曽偼偍敾傝偱偟傚偆偑丄僇儔僐儖儉僴僀僂僄乕偱偝偊嶳暊偼庽栘偺惗偊偰偄側偄僈儗応傪嶍偭偰憿偭偰偁傝丄壗帪偱傕棊愇偺婋尟偑懸偪庴偗偰偄傑偡丅傑偟偰儘乕僇儖偲側傞偲丄傕偆抮扟忔墇傪搊偭偨傝壓偭偨傝偡傞傛偆側傕偺丄昘壨傪搉傟偽僋儗僶僗丄増偭偰曕偗偽僔儏儖儞僪偲忋偐傜偺釯丅偙偺傛偆側張傪僷僗乕偐傜曕偄偰嶰擔丄婋尟堦攖偺偙傫側張偵壗傪岲傫偱峴偒側偝傞丅偦偟偰偝傜偵杒忋偟偰丄僋儞僕僃儔僽摶偺偡偖壓棳偺俲俲俫増偄偺僐僔僉儖乮係係侽侽倣乯傑偱俆侽侽侽倣偵傕媦傇摶傪擇偮傕嶰偮傕墇偊偰堦廡娫丄偛嬯楯條偵屼嵗偄傑偡丅偙傟峴偗側偄幰偺暺傒偐側丅

側偵偼偲傕偁傟丄戉偺奆條偺偛寬峃偲偛惉岟偍婩傝怽偟忋偘傛偆偱偼偁傝傑偣傫偐丅

斞揷丂恑